在全球供应链日益复杂的今天,国际贸易合同生产外包管理已成为企业国际竞争力的关键决定因素,远超传统认知中的简单成本节约功能。根据德勤《全球外包趋势》报告,实施系统化外包管理的企业比传统方法平均提高交付准时率约41%,同时降低质量风险约37%。这一显著差距源于前者能够通过结构化方法将外包视为战略合作而非简单交易,建立完整的风险防控体系。特别值得注意的是,麦肯锡全球研究表明,约63%的外包失败案例可归因于管理系统不足而非供应商能力问题,为建立完善外包管理体系的企业提供了明显的竞争优势。然而,波士顿咨询集团调查发现,尽管重要性明显,全球仅约29%的外贸企业建立了系统化的外包管理框架,大多数仍停留在分散管理或临时应对阶段。这种”管理鸿沟”不仅导致运营效率的系统性差距,还造成质量风险和供应链中断的持续威胁。普华永道《全球供应链管理》研究进一步指出,随着全球供应链复杂性增加和市场波动加剧,国际贸易外包管理已从运营议题上升为战略优先事项。本文将超越基础概念,深入探讨如何构建系统化的外包管理和风险控制框架,提供实用方法帮助企业在复杂多变的全球环境中有效管理外包生产,最终将外包转化为可靠的战略优势而非潜在风险源。

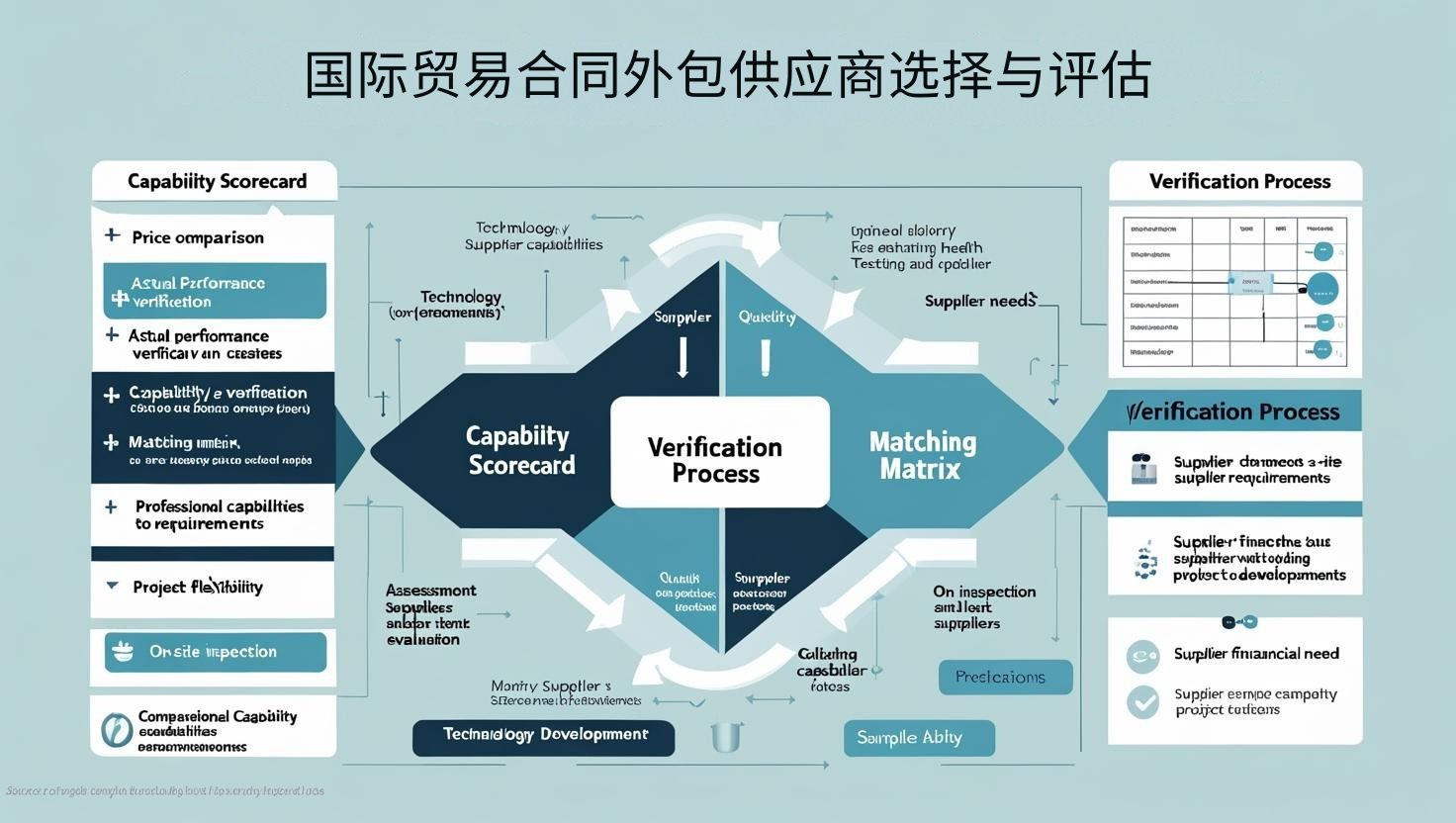

国际贸易合同外包供应商选择与评估

国际贸易合同外包供应商选择与评估

选择思维已从价格导向转向价值导向。根据Gartner《全球供应商管理》研究,价值导向的企业比价格导向平均提高外包成功率137%,长期稳定性提升93%。

综合能力评估框架:

选择应超越简单价格比较:

- 能力多维评估:建立多维度的供应商能力评估体系

- 实际表现验证:通过实际案例验证而非仅依赖宣传

- 专业匹配度评估:评估供应商专业能力与项目需求匹配度

- 规模与弹性平衡:平衡考虑规模效益与灵活响应能力

麦肯锡选择研究表明,综合评估能将供应商选择成功率提高约57%。有效方法包括创建”能力评分卡”,系统评估供应商在技术、质量、交付等多维度的实际能力;设计”匹配度矩阵”,评估供应商专业优势与特定项目需求的契合程度;开发”验证流程”,通过现场考察、样品测试等方式验证宣称能力的真实性。

长期稳定性与发展潜力:

关注长期合作价值:

- 财务健康评估:评估供应商的财务稳健性和可持续性

- 技术发展路径:分析供应商的技术路线图和发展方向

- 管理团队稳定性:评价管理团队的稳定性和交接机制

- 战略方向一致性:评估双方长期战略方向的一致性

德勤稳定研究显示,关注长期因素能将合作持续性提高约63%。实用策略包括实施”财务健康检查”,评估供应商的长期财务稳定性和抗风险能力;建立”发展潜力评估”,分析供应商在技术、市场等方面的未来发展路径;设计”管理深度调查”,评估管理团队的稳定性和内部接班计划。

价值观与合作文化匹配:

文化匹配决定长期成功:

- 价值观一致性评估:评估核心价值观的一致性和兼容性

- 沟通风格匹配:分析沟通风格和习惯的匹配度

- 问题解决方式:评价问题解决和冲突处理的方式差异

- 透明度与诚信文化:评估透明度和诚信文化的根植程度

普华永道文化研究表明,文化匹配度能将合作摩擦降低约53%。有效方法包括创建”价值观评估”,系统评估供应商价值观与企业文化的兼容性;设计”沟通模式测试”,通过初期互动评估沟通效率和风格匹配;开发”问题场景模拟”,观察供应商在模拟问题情境中的解决方式和态度。

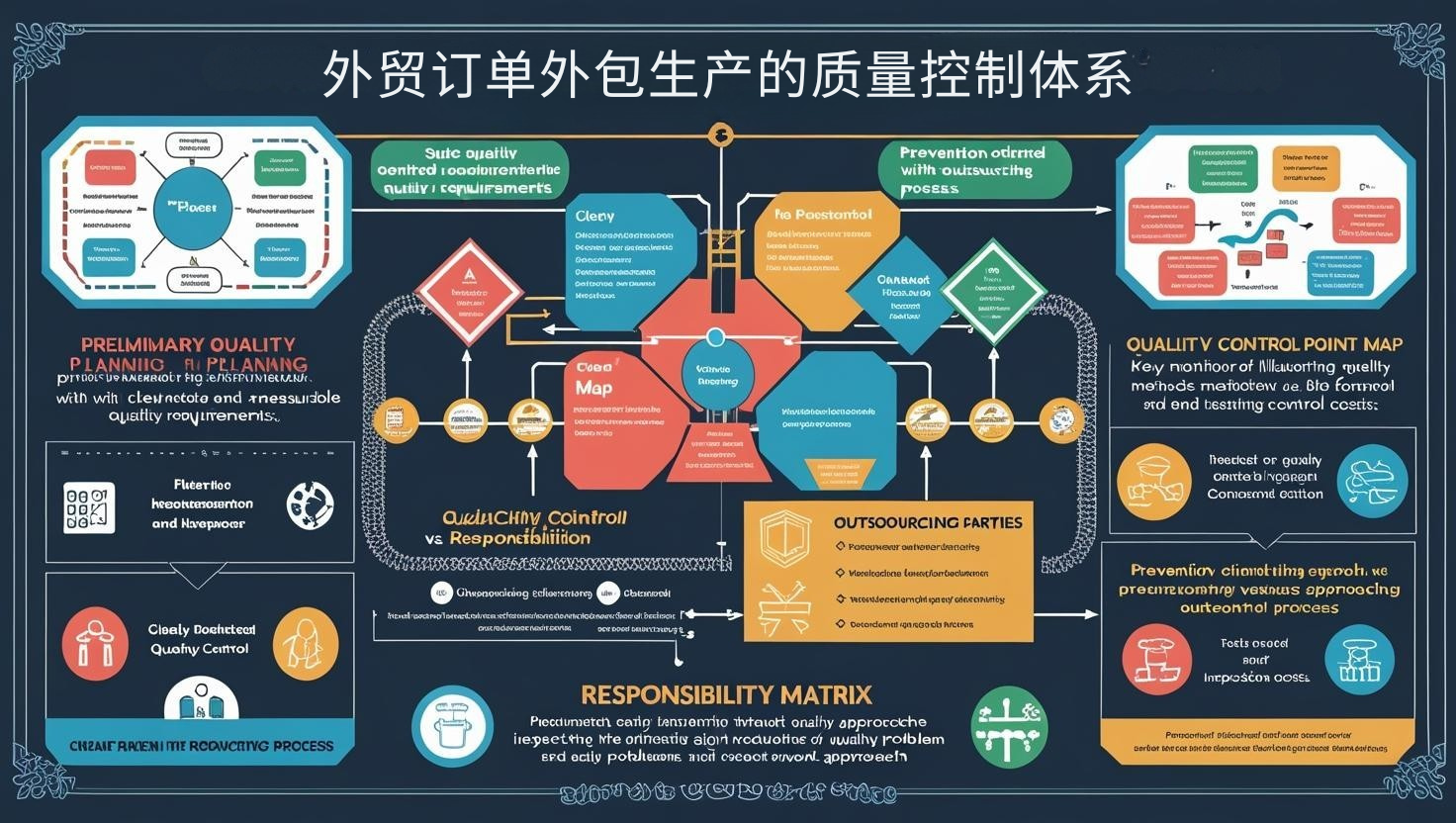

外贸订单外包生产的质量控制体系

外贸订单外包生产的质量控制体系

质量思维已从检验导向转向预防导向。据波士顿咨询集团研究,预防导向的企业比检验导向平均降低质量问题83%,返工成本降低71%。

前期质量规划与标准设定:

质量始于规划阶段:

- 质量要求明确化:清晰定义和传达产品质量要求

- 质量标准可测量化:将质量标准转化为可测量指标

- 关键质量点识别:识别生产过程中的关键质量控制点

- 质量责任明确化:明确双方在质量管理中的责任边界

麦肯锡规划研究表明,系统的质量规划能将质量问题减少约67%。实用方法包括创建”质量要求文档”,详细定义产品各方面的质量标准和允许偏差;设计”质量控制点地图”,识别生产流程中的关键质量监控点和控制方法;开发”责任矩阵”,明确定义外包双方在质量管理各环节的具体责任。

过程监控与实时干预:

主动监控胜于被动检验:

- 生产过程监控:建立生产过程的实时监控机制

- 数据采集与分析:系统采集和分析关键质量指标数据

- 预警机制设置:设置质量异常的早期预警机制

- 实时干预协议:建立发现问题时的实时干预协议

德勤过程研究显示,主动监控能将严重质量事件降低约57%。有效策略包括实施”过程监控计划”,确定关键生产环节的监控频率和方法;建立”数据分析系统”,实时跟踪质量数据并识别异常趋势;设计”预警标准”,定义触发预警和干预的具体阈值和条件。

验收标准与改进机制:

明确验收促进持续改进:

- 验收流程标准化:标准化产品验收的流程和标准

- 不合格处理机制:建立不合格产品的处理和改进机制

- 根本原因分析:系统化分析质量问题的根本原因

- 持续改进循环:建立质量问题到系统改进的闭环机制

普华永道验收研究表明,系统的验收机制能将持续质量改进效果提高约63%。有效方法包括创建”验收标准库”,明确定义不同产品和批次的具体验收标准;设计”不合格处理流程”,规范化处理质量不合格情况的步骤和责任;开发”根因分析工具”,系统找出质量问题背后的真正原因并推动系统性改进。

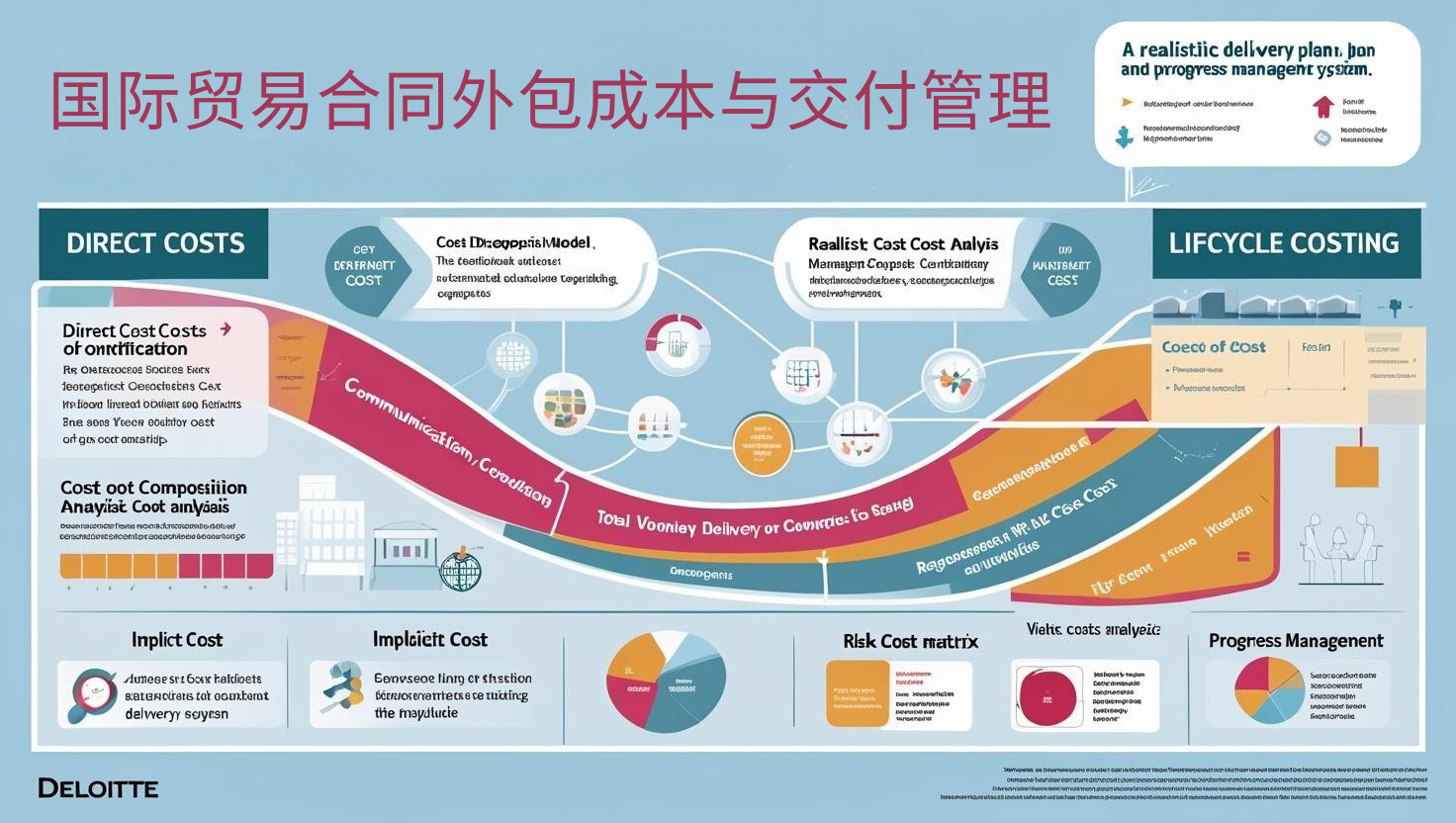

国际贸易合同外包成本与交付管理

国际贸易合同外包成本与交付管理

成本思维已从单一价格转向总体拥有成本。据麦肯锡《全球采购优化》研究,总成本导向的企业比价格导向平均提高实际回报143%,综合效益提升87%。

总体拥有成本管理:

超越表面价格看真实成本:

- 直接成本分析:分析直接成本结构和优化机会

- 隐性成本识别:识别沟通、协调等隐性成本因素

- 风险成本量化:量化评估各类风险的潜在成本

- 生命周期成本:评估整个生命周期的综合成本构成

德勤成本研究表明,全面的成本分析能将实际收益提高约67%。实用方法包括创建”成本分解模型”,透明理解外包价格的构成和驱动因素;设计”隐性成本地图”,系统识别和量化管理协调等非直接成本;开发”风险成本矩阵”,评估不同风险事件的概率和潜在财务影响。

交付计划与进度管理:

系统化交付才能保障准时:

- 现实交付计划:制定考虑各种制约因素的现实交付计划

- 里程碑监控体系:建立关键里程碑的监控和预警体系

- 缓冲策略设计:设计合理的时间和资源缓冲策略

- 异常处理机制:建立交付异常的快速响应和处理机制

普华永道交付研究显示,系统化的交付管理能将按时交付率提高约57%。有效策略包括实施”现实计划法”,综合考虑能力、波动和风险因素制定可行交付计划;建立”里程碑跟踪系统”,定期监控关键进度点并提前识别延误风险;设计”缓冲管理策略”,在关键环节设置合理的时间和资源缓冲以应对不确定性。

灵活性与响应速度:

建立应对变化的能力:

- 需求变化管理:建立高效处理需求变化的流程和机制

- 快速调整能力:培养供应链快速调整和重新配置的能力

- 备选方案准备:准备关键环节的备选方案和应急计划

- 决策速度优化:优化变化情况下的决策和响应速度

波士顿咨询集团研究表明,高响应能力能将市场机会把握提高约63%。有效方法包括创建”变更管理流程”,规范化处理需求和规格变更的步骤和责任;设计”灵活性评估”,定期评估供应链调整能力和响应速度;开发”应急决策框架”,为常见变化情景预先设定决策路径和权限,提高响应速度。

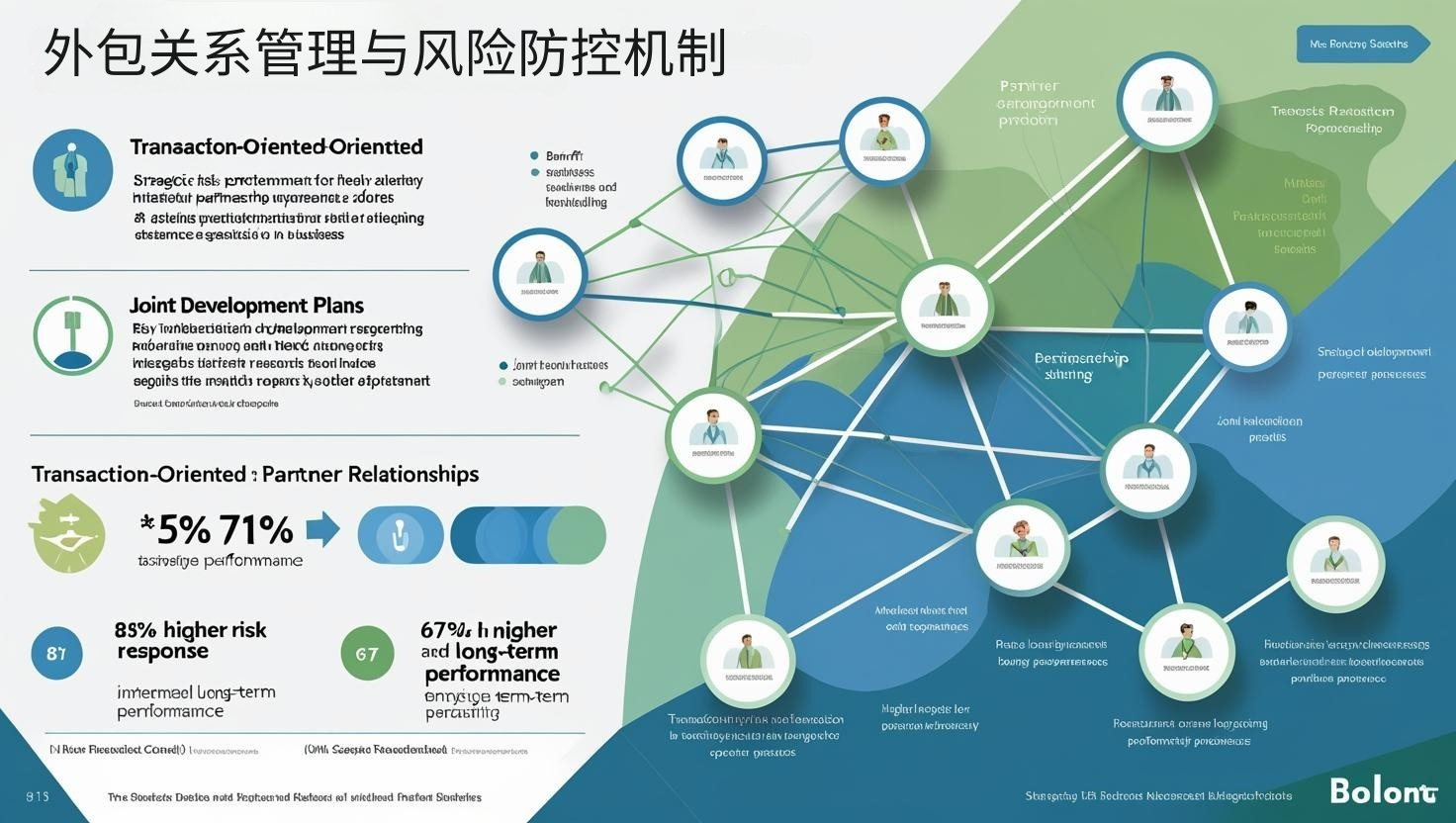

外包关系管理与风险防控机制

外包关系管理与风险防控机制

关系思维已从交易导向转向伙伴导向。据普华永道《全球供应链关系》研究,伙伴导向的企业比交易导向平均提高风险应对效果83%,长期绩效提升71%。

战略性合作关系构建:

真正的合作超越简单交易:

- 战略伙伴定位:将关键供应商定位为战略伙伴而非简单供应方

- 利益分享机制:建立公平的利益分享和激励机制

- 共同发展规划:制定共同发展和提升的长期规划

- 双向价值创造:关注双向价值创造而非单向价格压力

德勤关系研究表明,战略合作方法能将长期绩效提高约67%。实用方法包括创建”伙伴框架协议”,明确长期合作的愿景和原则;设计”价值分享机制”,建立激励供应商持续改进和创新的分享模式;开发”联合发展规划”,共同规划技术、能力和市场的协同发展路径。

知识产权与信息安全:

保护创新价值的基础:

- 知识产权保护:建立严格的知识产权保护协议和机制

- 信息分级管理:实施信息分级管理和有控制的分享

- 保密流程设计:设计全流程的保密和安全管理措施

- 合规培训与审计:进行定期的合规培训和安全审计

麦肯锡安全研究显示,系统的安全管理能将知识产权风险降低约57%。有效策略包括实施”产权保护协议”,明确定义知识产权归属和使用权限;建立”信息分类系统”,对不同敏感级别的信息实施差异化管理和访问控制;设计”安全审计机制”,定期评估和验证安全措施的执行情况。

危机应对与连续性保障:

预防为主,应对为辅:

- 风险识别与评估:系统识别和评估潜在风险及影响

- 预防措施设计:设计针对性的风险预防和缓解措施

- 应急预案准备:准备详细的危机应对和恢复预案

- 连续性管理体系:建立完整的业务连续性管理体系

波士顿咨询集团研究表明,系统的风险管理能将业务中断影响降低约63%。有效方法包括创建”风险地图”,系统识别和评估外包关系中的各类风险;设计”分级应对计划”,针对不同级别风险制定相应预防和应对措施;开发”恢复框架”,明确定义危机后的恢复步骤和责任分工,确保业务快速恢复。

国际贸易合同外包管理已从简单成本节约转向战略能力构建。成功的外包管理需要整合四个关键维度:首先进行全面的供应商选择与评估,确保找到真正匹配的合作伙伴;然后建立系统化的质量控制体系,从源头保障产品质量;接着优化成本与交付管理,确保经济性和可靠性;最后构建战略合作关系与风险防控机制,实现长期共赢和风险防范。

同样重要的是避免常见误区:不要将外包简单视为成本节约而忽视战略价值;不要过分关注短期价格而忽视长期总成本和风险;不要将质量管理仅依赖于最终检验而非全流程控制;不要将供应商视为简单交易对象而非战略合作伙伴。通过全面、系统的外包管理和风险控制,企业能在复杂多变的全球环境中有效利用外包资源,提高产品质量和交付可靠性,最终将外包转化为可持续的竞争优势。

最终,成功的外包管理不仅是操作技术,更是战略思维转变——它需要企业从交易导向转向关系导向,从成本压力转向价值创造,从分散管理转向系统整合。通过构建系统化的外包管理框架,企业能在充分利用全球资源的同时有效控制风险,最终提升国际竞争力和业务可持续性。

相关文章推荐:最稳定的外贸软件:pintreel外贸拓客系统