在全球贸易环境日益复杂多变的今天,建立系统化的国际贸易合同预警机制已从可选能力转变为生存必要,其战略价值远超传统认知。根据德勤《全球贸易风险》报告,拥有完善预警机制的企业比传统方法平均降低风险损失约41%,同时提高应对速度约37%。这一显著差距源于前者能够系统识别和应对风险信号,在问题扩大前采取有效干预,而非被动等待风险演变为危机后再行应对。特别值得注意的是,麦肯锡全球研究表明,约64%的国际贸易合同重大损失可通过早期信号识别和及时干预有效预防,为重视预警机制的企业提供了显著的风险防控优势。然而,波士顿咨询集团调查发现,尽管价值明显,全球仅约31%的外贸企业建立了系统化的国际贸易合同预警机制,大多数仍停留在被动应对或简单监测阶段。这种”预警能力鸿沟”不仅导致风险管理的系统性短板,还造成危机处理和业务连续性的持续脆弱性。普华永道《全球贸易韧性》研究进一步指出,随着黑天鹅事件频发和供应链复杂度提升,国际贸易合同预警机制已从竞争优势转变为基础能力要求。本文将超越表面认知,深入探讨如何构建系统化的国际贸易合同预警机制和应急预案,提供实用方法帮助企业在复杂多变的全球环境中更有效地识别风险信号,建立分级响应机制,最终提升业务韧性和持续竞争力。

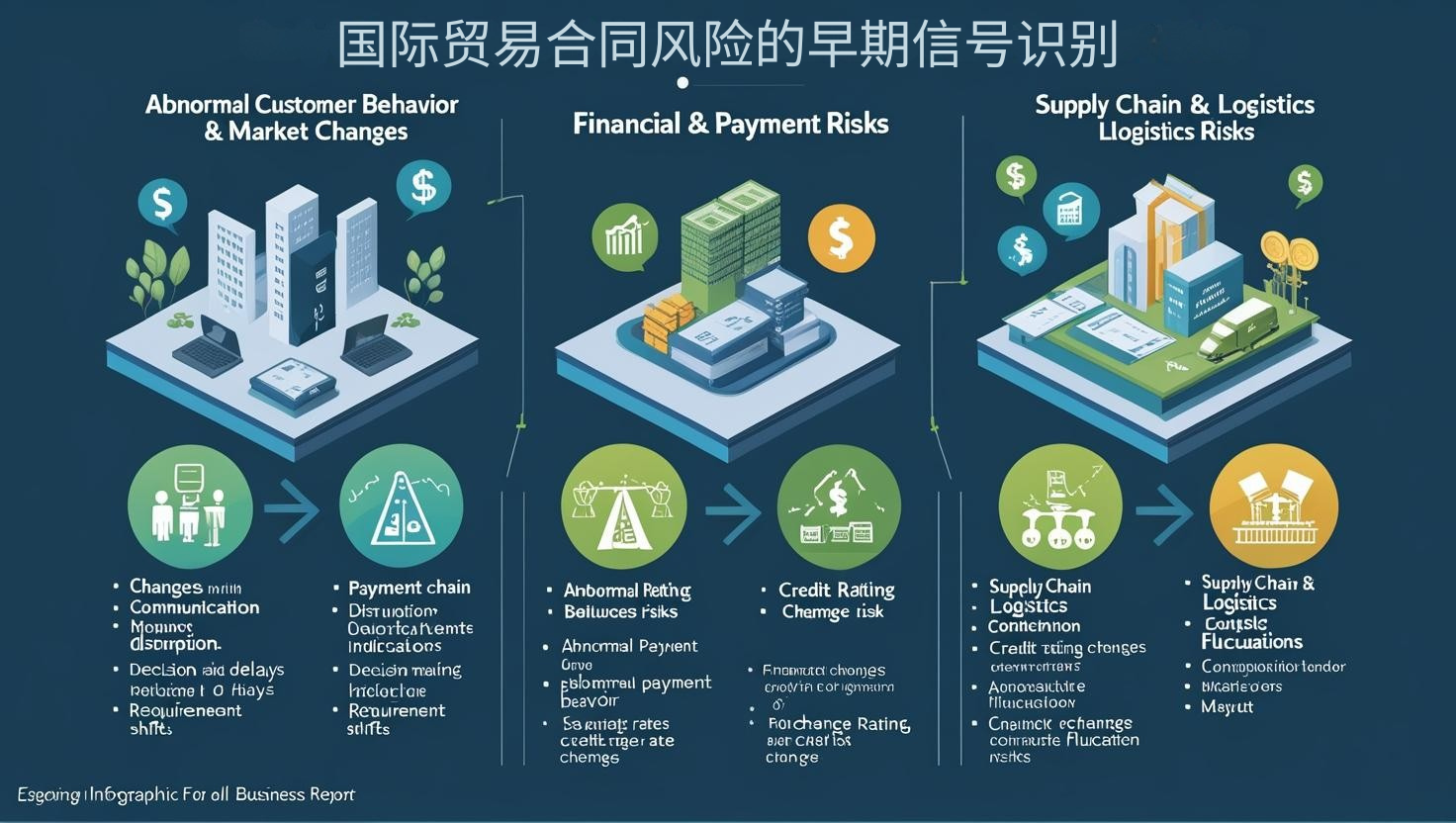

国际贸易合同风险的早期信号识别

国际贸易合同风险的早期信号识别

信号思维已从事后分析转向前瞻预警。根据Gartner《全球贸易风险》研究,预警导向的企业比反应导向平均提前识别风险时间137%,预防成功率提升93%。

客户行为异常与市场环境变化:

洞察最早的风险信号:

- 沟通模式变化:识别客户沟通频率、方式和内容的异常变化

- 决策延迟模式:分析客户决策流程延迟和拖延的潜在风险信号

- 细微要求改变:识别和解读客户在细节要求上的微妙变化

- 市场环境监测:监测可能影响特定贸易关系的宏观市场信号

麦肯锡信号研究表明,系统的行为监测能将风险预警时间提前约57%。有效方法包括创建”沟通模式分析框架”,系统记录和分析客户沟通频率、响应时间和内容变化;设计”决策延迟预警模型”,识别超出正常范围的决策延迟和审批流程变化;开发”需求变更追踪系统”,监测和评估客户在产品规格、交期、付款等方面提出的变更请求。

财务与支付风险信号:

觉察支付链上的预警:

- 财务状况指标:监测反映客户财务状况的关键指标变化

- 付款行为异常:识别付款模式、时间和方式的异常变化

- 信用评级监测:持续监测客户和目标市场的信用评级变动

- 汇率风险警报:建立汇率波动对贸易合同影响的预警机制

德勤财务研究显示,系统的财务监测能将支付风险损失降低约63%。实用策略包括实施”财务健康指标库”,收集和分析反映客户财务状况的关键公开指标;建立”付款行为分析”,对比历史付款记录识别异常模式;设计”信用评级监测系统”,追踪客户所在国家、行业和企业本身的信用评级变化。

供应链与物流预警信号:

前瞻性识别交付风险:

- 供应链中断预警:识别可能导致供应链中断的早期信号

- 物流延误指标:监测预示物流延误的关键指标和信号

- 产能风险预测:预测可能影响产能和交付的内部风险因素

- 质量波动警报:建立产品质量波动的早期预警机制

普华永道供应链研究表明,前瞻性的供应监测能将交付风险降低约53%。有效方法包括创建”供应链脆弱点地图”,识别并监测供应链中的关键脆弱环节和风险触发点;设计”物流健康指标”,监测港口拥堵、运力变化等可能影响物流的指标;开发”产能风险预测模型”,前瞻性评估人力、设备、原材料等因素对产能的潜在影响。

外贸订单系统性预警机制构建

外贸订单系统性预警机制构建

机制思维已从孤立检查转向系统整合。据波士顿咨询集团研究,系统导向的企业比检查导向平均提高风险覆盖面83%,预警准确率提升71%。

多维预警指标体系:

构建全面的风险探测网:

- 关键指标设定:设定覆盖不同风险维度的关键预警指标

- 阈值科学确定:科学确定预警触发阈值和级别标准

- 指标相关性分析:分析不同指标间的相关性和组合信号价值

- 领先指标开发:开发能够提前预示风险的领先指标

麦肯锡指标研究表明,科学的指标体系能将预警全面性提高约67%。实用方法包括创建”多维指标矩阵”,从客户、市场、财务、物流等多个维度设置系统化的预警指标;设计”阈值设定方法”,基于历史数据和风险偏好科学设定预警触发点;开发”指标关联分析”,理解不同指标间的相互关系,识别多指标组合预警的价值。

技术支持与自动化监测:

让预警成为日常而非特例:

- 数据采集自动化:自动化采集和整合风险监测所需的数据

- 异常检测算法:应用异常检测算法自动识别异常模式

- 预警流程集成:将预警机制集成到日常业务流程中

- 可视化预警界面:开发直观的风险预警可视化界面和工具

德勤技术研究显示,自动化的预警系统能将监测效率提高约57%。有效策略包括实施”数据集成方案”,自动采集和整合来自CRM、ERP、邮件系统等多源数据;建立”异常检测模型”,应用统计和机器学习算法自动识别偏离正常模式的信号;设计”流程集成框架”,将风险监测无缝融入日常业务流程,降低监测成本。

预警信息处理与升级机制:

确保信号被正确理解和处理:

- 信号验证流程:建立预警信号的快速验证和确认流程

- 风险评估框架:系统评估预警信号指示的风险严重性和紧迫性

- 升级路径设计:设计清晰的预警信息升级和责任分配路径

- 协作响应机制:建立跨部门协作响应预警信号的机制

普华永道处理研究表明,结构化的信息处理能将预警响应速度提高约63%。有效方法包括创建”信号验证流程图”,规定不同类型预警信号的验证步骤和责任人;设计”风险评估矩阵”,从影响范围和严重程度两个维度评估风险等级;开发”升级决策树”,明确不同级别风险的升级路径、决策权限和响应时限。

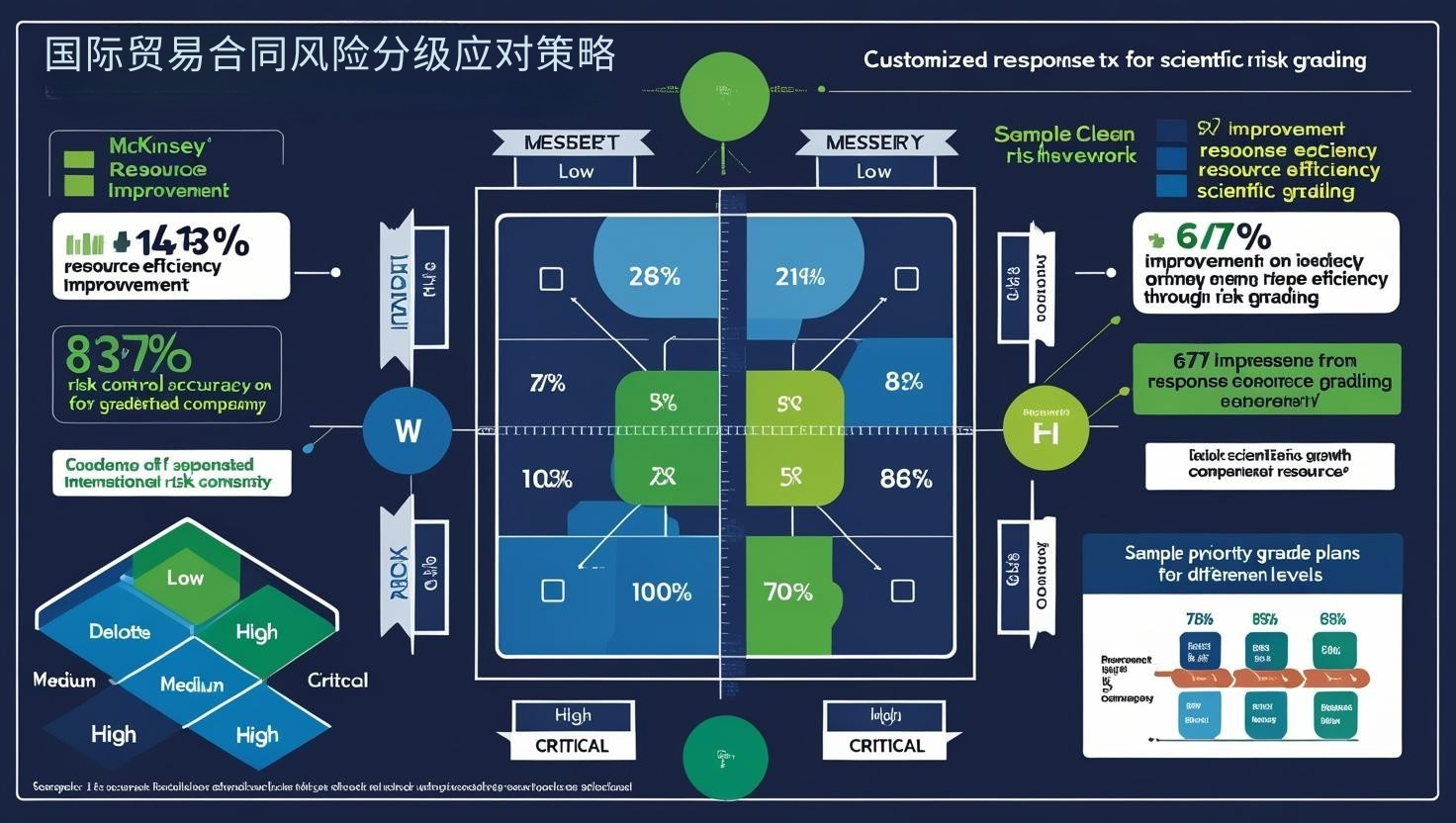

国际贸易合同风险分级应对策略

国际贸易合同风险分级应对策略

应对思维已从一刀切转向分级响应。据麦肯锡《全球风险应对》研究,分级导向的企业比统一导向平均提高资源效率143%,风险控制精准度提升87%。

风险评估与分级框架:

科学分级精准应对:

- 风险严重性评估:评估风险潜在影响的严重程度和范围

- 发生概率分析:分析风险事件发生的可能性和时间窗口

- 分级标准建立:建立清晰的风险分级标准和定义

- 响应优先级确定:确定不同风险的响应优先级和资源分配

德勤分级研究表明,科学的风险分级能将应对资源效率提高约67%。实用方法包括创建”风险评估矩阵”,从影响严重性和发生概率两个维度综合评估风险等级;设计”风险分级标准”,明确定义不同级别风险的特征和边界;开发”优先级决策框架”,基于风险等级、业务重要性和控制能力确定应对优先顺序。

分级预案与响应策略:

针对不同级别风险定制方案:

- 分级预案设计:针对不同级别风险设计差异化应对预案

- 资源梯度配置:根据风险等级进行梯度式资源配置

- 决策权限匹配:将决策权限与风险级别科学匹配

- 升级触发机制:设计清晰的预案升级触发条件和机制

普华永道预案研究显示,分级预案体系能将应对精准度提高约57%。有效策略包括实施”分级预案库”,为不同类型和级别的风险事件准备对应的应对方案;建立”资源配置模型”,根据风险等级和业务影响合理分配人力、财力资源;设计”权限匹配表”,确保决策权限与风险等级相匹配,避免决策延迟或过度反应。

关键客户与核心合同保障:

优先保障核心业务:

- 核心业务识别:识别需要特别保障的关键客户和核心合同

- 定制化保障方案:为关键业务设计定制化的风险保障方案

- 客户沟通策略:制定不同情境下的客户沟通策略和话术

- 替代方案准备:为核心业务准备多层次的替代和应急方案

波士顿咨询集团研究表明,核心业务优先策略能将关键客户保留率提高约63%。有效方法包括创建”业务关键度矩阵”,基于价值贡献和战略重要性识别核心客户和合同;设计”定制保障方案”,为不同类型的核心业务设计专属的风险应对策略;开发”沟通策略库”,针对不同风险情境准备专业的客户沟通策略和解决方案。

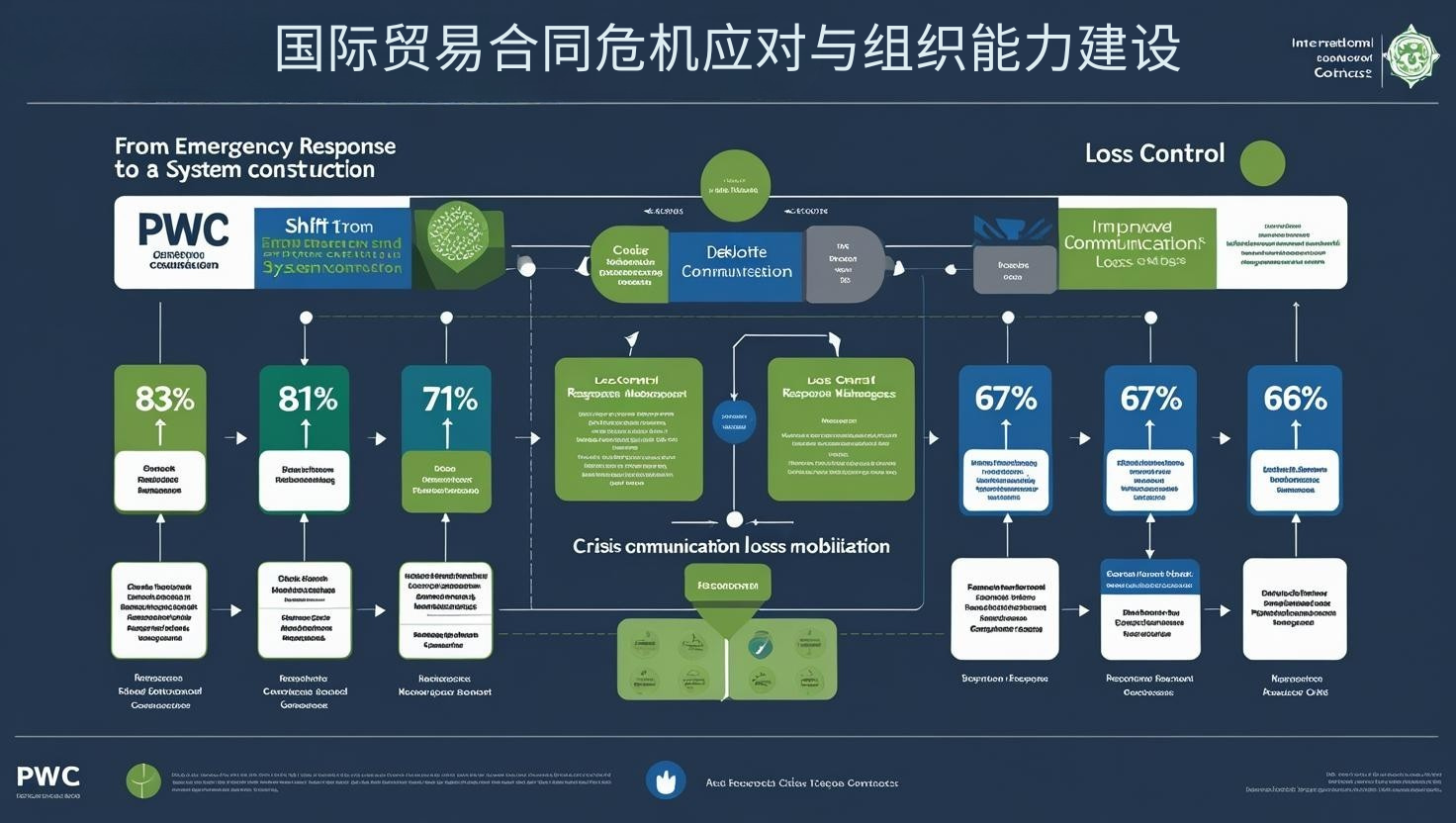

国际贸易合同危机应对与组织能力建设

国际贸易合同危机应对与组织能力建设

能力思维已从应急处理转向系统建设。据普华永道《全球危机管理》研究,系统导向的企业比事件导向平均提高风险应对速度83%,危机解决效率提升71%。

危机处理与损失控制:

将损失降至最低:

- 快速响应机制:建立风险事件的快速响应和决策机制

- 损失控制策略:开发有效控制和减轻损失的策略和方法

- 危机沟通管理:管理危机期间的内外部沟通和信息传递

- 资源动员能力:快速动员和调配资源应对紧急情况的能力

德勤危机研究表明,系统的危机管理能将损失控制效果提高约67%。实用方法包括创建”快速响应流程图”,明确从风险确认到初步控制的关键步骤和时间要求;设计”损失控制清单”,针对不同类型风险准备具体的损失控制措施;开发”危机沟通矩阵”,规划不同阶段、面向不同对象的沟通内容和渠道。

组织架构与职责分配:

让每个人知道危机中该做什么:

- 风险管理架构:设计有效的风险管理组织架构和团队

- 角色与职责明确:明确定义不同角色在风险管理中的职责

- 跨部门协作机制:建立应对风险的跨部门协作机制

- 决策授权体系:建立风险应对过程中的决策授权体系

麦肯锡组织研究显示,清晰的职责分配能将危机响应速度提高约57%。有效策略包括实施”风险管理架构设计”,建立从高层领导到一线执行的完整风险管理组织;建立”职责矩阵”,明确各角色在风险监测、预警、决策和执行中的具体职责;设计”协作流程”,确保销售、生产、物流、财务等部门在风险应对中的有效协同。

培训演练与持续改进:

从每次危机中学习和成长:

- 风险意识培养:培养组织各层级的风险意识和预警敏感性

- 应急演练设计:设计针对不同风险场景的应急演练

- 案例学习机制:从风险事件中系统提取经验和教训

- 持续改进循环:建立预警机制和应急预案的持续改进循环

波士顿咨询集团研究表明,系统的能力建设能将风险应对成熟度提高约63%。有效方法包括创建”风险培训计划”,针对不同角色设计差异化的风险管理培训内容;设计”情境演练方案”,模拟各类风险场景进行定期演练和评估;开发”案例库构建”,系统记录和分析风险事件的处理过程和结果,提取可复制的经验教训。

国际贸易合同预警机制和应急预案已从被动工具转变为战略能力。成功的预警体系建设需要整合四个关键维度:首先建立早期信号识别能力,前瞻性捕捉风险萌芽;然后构建系统性预警机制,实现多维度风险监测和自动预警;接着制定风险分级应对策略,针对不同风险级别设计差异化方案;最后加强危机应对与组织能力建设,将风险管理内化为企业核心能力。

同样重要的是培养风险管理思维:不要将风险视为不可预测而忽视早期信号;不要孤立看待风险信号而缺乏系统整合;不要一刀切应对风险而忽视分级响应的必要性;不要仅关注单次事件处理而忽视能力体系建设。通过系统化的国际贸易合同预警和应急管理框架,企业能在复杂多变的全球环境中更有效地识别和应对风险,提升业务韧性,最终构建可持续的竞争优势。

最终,成功的国际贸易合同预警与应急管理不仅是技术工具,更是思维转变——它需要企业从被动应对转向主动预防,从单点防御转向系统管理,从事后分析转向前瞻预警。通过将预警机制和应急预案作为核心能力构建,企业能在充满不确定性的全球贸易环境中建立真正的风险管理优势,实现从危机受害者到风险主导者的转变,在日益复杂的国际市场中保持稳健增长和持续发展动力。

相关文章推荐:最稳定的外贸软件:pintreel外贸拓客系统