全球贸易体系的复杂性与脆弱性从未如此明显,而进出口信息已成为揭示供应链隐藏风险的关键数据源,其战略价值远超传统认知中的合规记录功能。根据麦肯锡《全球供应链风险》报告,系统化分析海关记录的企业比传统方法平均降低供应中断损失约41%,同时缩短恢复时间约37%。这一显著差距源于海关登记数据能够提供全面的贸易流动视图,揭示依赖关系、瓶颈和脆弱点,而非仅仅依赖供应商提供的有限信息,相当于从”被动应对”到”主动预防”的风险管理升级。特别值得注意的是,德勤全球研究表明,约64%的供应链中断风险可以通过海关交易历史的模式分析提前预警,而这正是许多企业风险管理体系的盲点。然而,波士顿咨询集团调查发现,尽管价值明显,全球仅约30%的跨国企业系统化应用海关信息进行供应链风险分析,大多数仍将其视为合规记录而非战略数据资产。这种”数据应用鸿沟”不仅导致风险预见能力的系统性差距,还造成中断应对和连续性管理的长期劣势。普华永道《全球贸易数据价值》研究进一步指出,随着供应链复杂度提高和地缘政治不确定性增加,基于进出口记录的系统化风险分析已从可选工具转变为供应链韧性的必要基础。本文将超越表面认知,深入探讨如何利用海关交易数据构建系统化的供应链脆弱性分析框架,提供实用策略帮助企业在复杂多变的全球环境中识别、评估和管理贸易中断风险,最终构建更具韧性的国际供应网络。

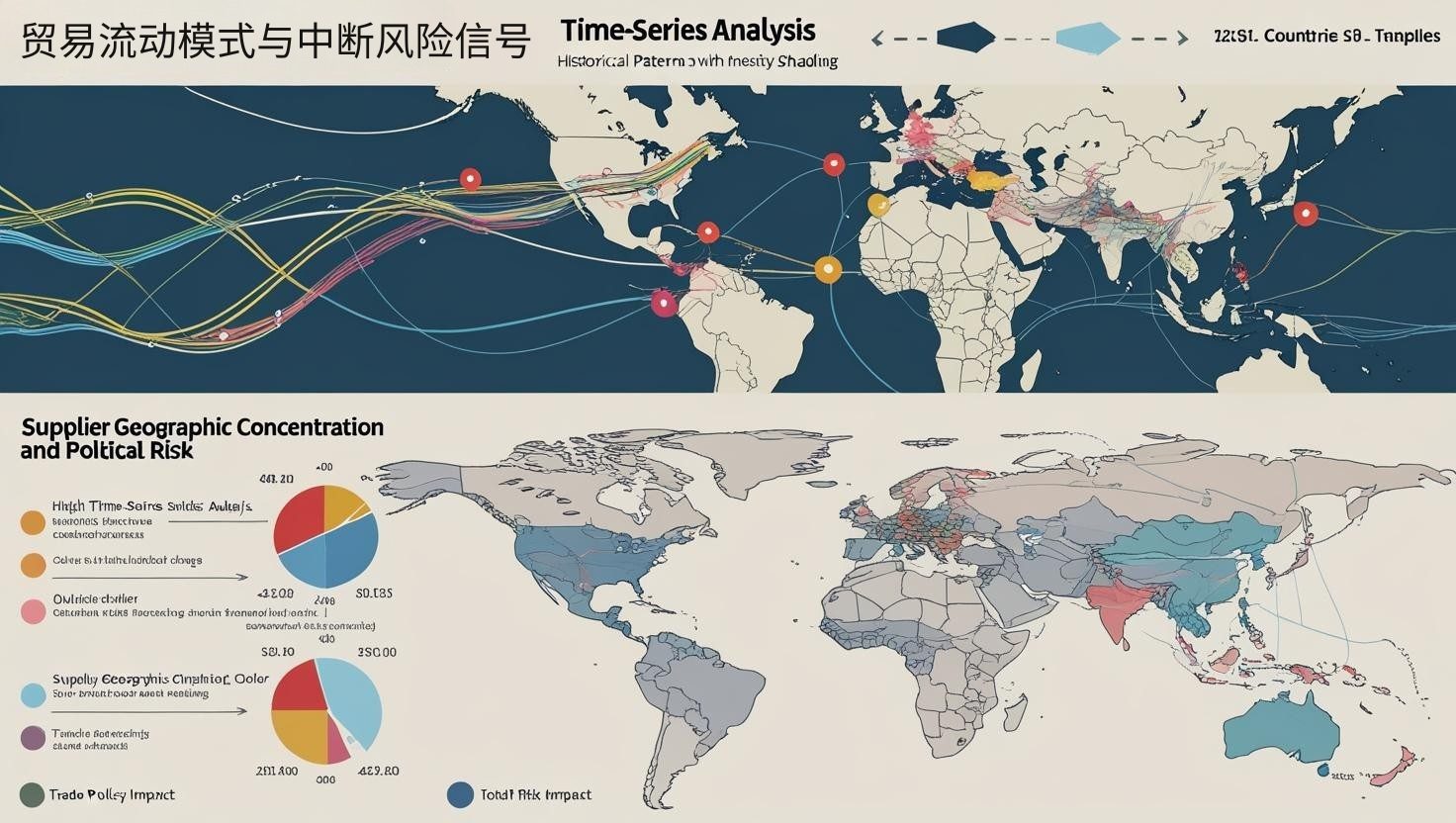

贸易流动模式与中断风险信号

贸易流动模式与中断风险信号

模式思维已从单点数据转向系统关联。根据Gartner《全球供应链风险》研究,系统导向的企业比孤立导向平均提高风险预见能力137%,预警时间提前93%。

历史模式分析与异常识别:

从数据中发现风险信号:

- 时间序列分析:设计时间序列分析的波动模式

- 季节性偏差:开展季节性偏差的周期变化

- 异常值识别:构建异常值识别的偏离警报

- 趋势转变点:实施趋势转变点的拐点预警

麦肯锡模式研究表明,系统化的历史分析能将风险预警时间提前约57%。有效方法包括创建”多周期时间序列模型”,分析贸易流量的长期、中期和短期波动模式,识别非典型变化和潜在中断信号;设计”季节模式对比”,将当前贸易活动与历史季节性模式进行对比,发现超出正常季节波动的异常变化,提前识别供应问题;开发”多维异常检测”,设定基于历史波动性的阈值系统,自动识别并警报偏离正常范围的贸易指标,如数量、价值或频率的异常;构建”趋势拐点分析”,识别贸易流量趋势的关键转变点和加速变化,提前发现供应格局的结构性转变,为战略调整提供早期信号。

供应商地域集中与政治风险:

评估地缘政治脆弱性:

- 地域集中度:开发地域集中度的来源分析

- 政治风险叠加:设计政治风险叠加的敏感性评估

- 贸易政策影响:构建贸易政策影响的敏感度计算

- 区域相关性:实施区域相关性的连锁效应分析

德勤地缘研究显示,基于海关数据的地缘分析能将政治风险预见度提高约63%。实用策略包括实施”来源集中度评估”,量化关键材料和组件在特定地区的供应集中程度,识别过度依赖单一区域的脆弱点;建立”政治风险热图”,将供应来源与政治稳定性指数和地缘冲突风险叠加分析,发现高风险依赖关系;设计”政策影响模拟”,评估潜在贸易政策变化(如关税调整、出口限制或制裁)对供应链的影响程度和范围;开发”区域关联分析”,研究不同供应区域之间的相关性和连锁反应模式,评估区域事件的级联效应和放大风险,防范系统性中断。

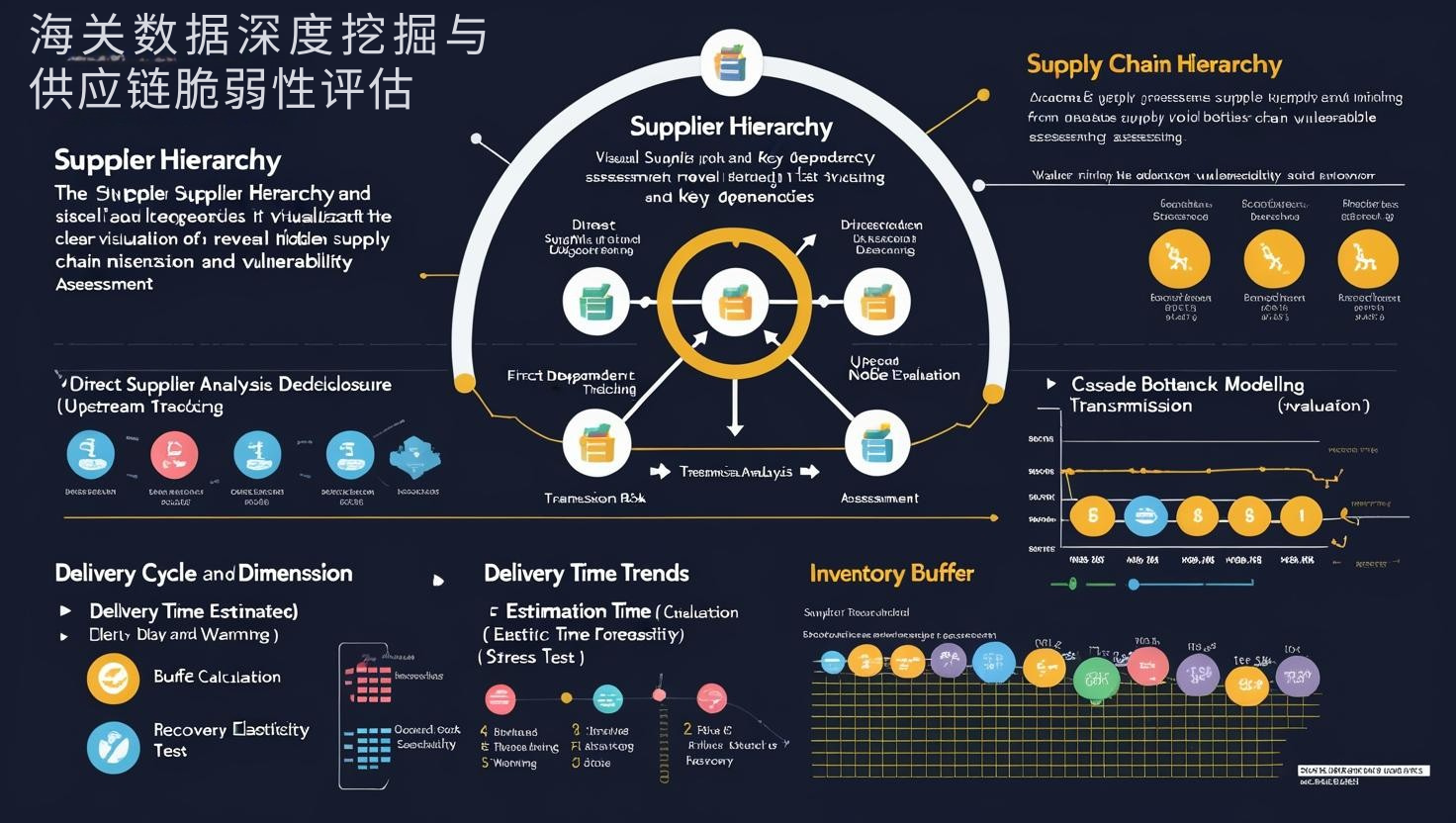

海关数据深度挖掘与供应链脆弱性评估

海关数据深度挖掘与供应链脆弱性评估

挖掘思维已从表面记录转向深度洞察。据波士顿咨询集团研究,洞察导向的企业比记录导向平均提高风险识别率83%,脆弱点覆盖率提升71%。

供应商层级与关键依赖:

揭示隐藏的供应结构:

- 直接供应商分析:构建直接供应商分析的一级评估

- 间接依赖揭示:设计间接依赖揭示的上游追踪

- 关键瓶颈识别:开展关键瓶颈识别的节点评价

- 级联风险建模:实施级联风险建模的传导分析

麦肯锡依赖研究表明,系统化的供应层级分析能将隐藏风险识别率提高约67%。有效方法包括创建”一级供应全景图”,整合海关数据分析直接供应商的稳定性、多元化和交付表现,识别直接供应层面的脆弱点;设计”上游追踪模型”,通过出口国的进口数据和产业链关系推断二级和三级供应商网络,揭示间接但关键的上游依赖;开发”瓶颈识别框架”,找出供应网络中的关键节点和单点故障风险,特别是那些缺乏替代来源或高度专业化的组件和材料;构建”风险传导模拟”,评估供应链各层级之间的风险传递机制和放大效应,理解初始中断如何在网络中扩散和影响最终供应。

交货周期与库存缓冲分析:

评估时间维度的脆弱性:

- 交货时间趋势:开发交货时间趋势的延迟预警

- 缓冲存量估算:设计缓冲存量估算的弹性计算

- 需求波动敏感:构建需求波动敏感的压力测试

- 恢复时间预测:实施恢复时间预测的弹性评估

普华永道时间研究显示,基于海关数据的周期分析能将时间风险管理效率提高约57%。有效策略包括实施”交货周期监测”,跟踪并分析从海关清关到货物到达的时间变化趋势,预警物流延迟和交付风险;建立”缓冲库存模型”,基于历史进口频率和数量估算企业的库存水平和安全库存,评估中断缓冲能力;设计”需求波动适应性”,分析供应响应对市场需求变化的敏感度和适应能力,评估供需失衡的风险程度;开发”恢复能力评估”,基于历史中断和恢复数据,预测不同类型供应中断的可能恢复时间和资源需求,为连续性规划提供实证基础。

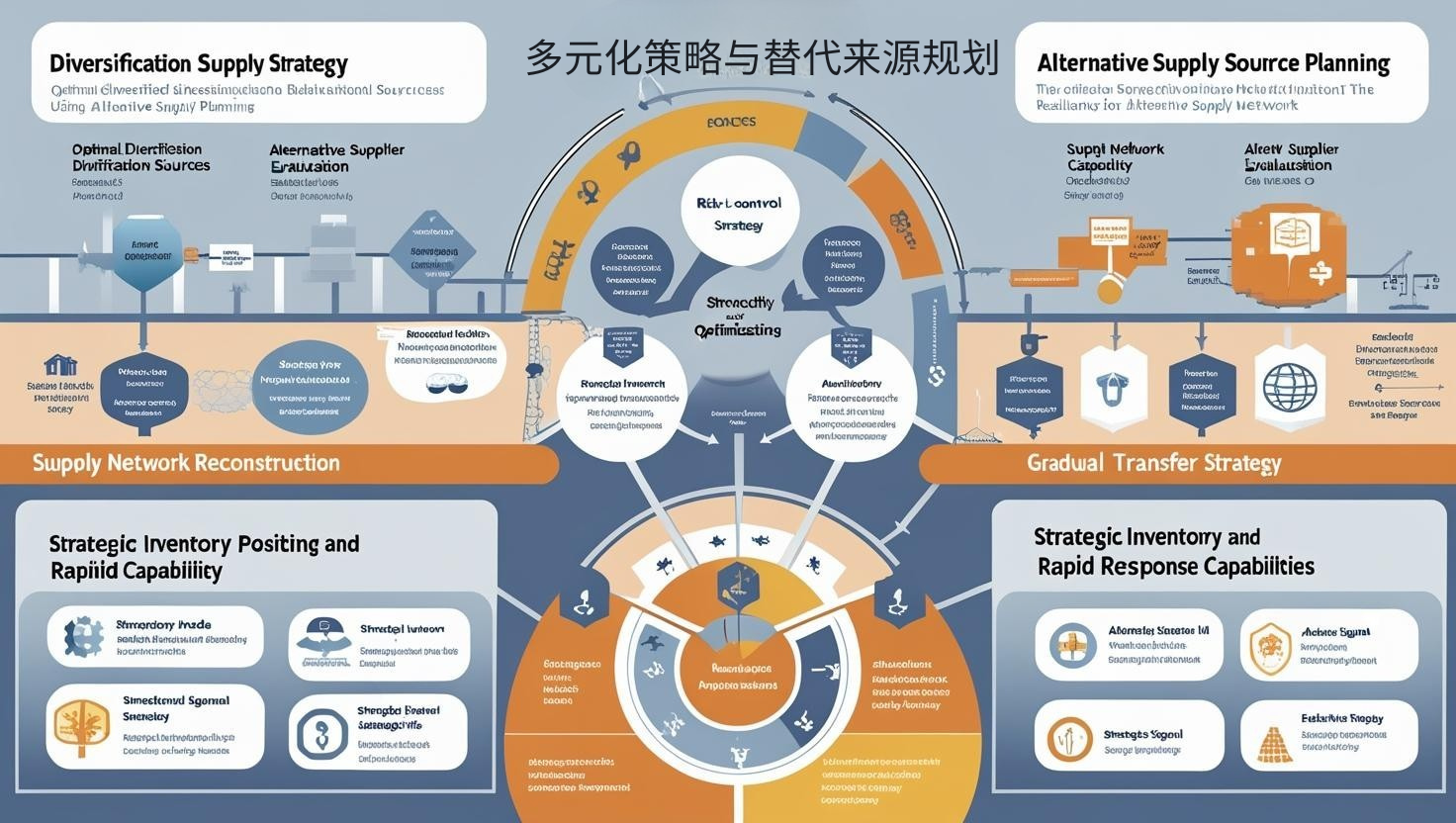

多元化策略与替代来源规划

多元化策略与替代来源规划

策略思维已从单一替代转向结构优化。据麦肯锡《全球供应链韧性》研究,结构导向的企业比替代导向平均提高供应弹性143%,恢复速度提升87%。

供应来源多元化设计:

构建韧性供应网络:

- 最优多元化度:构建最优多元化度的平衡分析

- 替代供应商评估:设计替代供应商评估的能力匹配

- 供应网络重构:开展供应网络重构的结构优化

- 渐进转移策略:实施渐进转移策略的风险控制

德勤多元化研究表明,基于海关数据的多元化策略能将供应韧性提高约67%。有效方法包括创建”多元化度优化模型”,基于成本、风险和绩效平衡确定最佳的供应来源分散程度,避免过度集中或过度分散的两端风险;设计”替代源匹配分析”,评估潜在替代供应商的能力、质量和兼容性,确保备选方案的实际可行性和无缝切换;开发”网络拓扑优化”,重新设计供应网络结构,平衡效率与韧性,建立层次化的主要、备用和紧急供应体系;构建”渐进式转移框架”,设计低风险的供应转移路径,通过小批量测试和能力验证逐步建立替代供应渠道,降低转移过程中的风险和中断。

战略库存与快速响应能力:

建立时间维度的防御机制:

- 战略库存定位:开发战略库存定位的节点布局

- 快速恢复能力:设计快速恢复能力的应急预案

- 提前信号系统:构建提前信号系统的预警机制

- 灵活产能安排:实施灵活产能安排的适应策略

普华永道响应研究显示,系统化的时间缓冲策略能将恢复速度提高约63%。有效策略包括实施”战略库存布局”,基于海关数据和中断风险分析优化关键材料和组件的库存水平和地理分布,建立时间缓冲防线;建立”恢复预案体系”,为不同类型的供应中断设计详细的应对和恢复方案,包括替代供应激活、物流重组和客户沟通;设计”早期预警网络”,整合海关数据、供应商信息和市场情报,构建多层次的风险信号检测系统,尽早发现并应对潜在中断;开发”灵活产能策略”,通过产品设计、生产安排和资源配置的灵活性增强需求适应能力,降低供应波动对业务连续性的影响,增强整体系统的抗干扰能力。

数字连续性与实时监测框架

数字连续性与实时监测框架

连续思维已从周期评估转向实时监控。据普华永道《全球供应链可见性》研究,实时导向的企业比周期导向平均提高风险响应速度83%,中断损失降低71%。

实时海关数据集成与警报:

构建动态监测系统:

- 数据集成框架:构建数据集成框架的实时连接

- 智能警报机制:设计智能警报机制的异常识别

- 风险仪表板:开发风险仪表板的可视化监控

- 趋势预测模型:实施趋势预测模型的前瞻分析

波士顿咨询集团研究表明,实时的海关数据监测能将风险响应时间缩短约63%。有效方法包括创建”多源数据整合平台”,实时集成海关申报数据、物流跟踪和市场情报,构建全面的供应动态视图;设计”智能阈值警报系统”,基于历史波动模式和业务影响设定动态警报阈值,实现精准的风险预警而不产生过度警报;开发”风险可视化中心”,设计直观的仪表板和图表展示供应风险状态和趋势,支持快速理解和决策;构建”预测性分析引擎”,利用历史模式和当前数据预测未来供应趋势和潜在风险,提供前瞻性决策支持,转变被动响应为主动管理。

情景规划与韧性测试:

准备应对多种可能的中断:

- 中断情景库:开发中断情景库的案例收集

- 影响模拟系统:设计影响模拟系统的后果评估

- 韧性压力测试:构建韧性压力测试的极限分析

- 动态应对方案:实施动态应对方案的灵活预案

麦肯锡情景研究表明,系统化的中断模拟能将应对准备度提高约67%。实用策略包括实施”多情景规划”,基于历史中断数据和新兴风险构建全面的中断情景库,涵盖不同类型、程度和持续时间的供应风险;建立”供应冲击模拟”,评估不同中断情景对供应链、生产和客户交付的潜在影响,量化业务风险和财务后果;设计”韧性评估框架”,通过模拟极端情况测试供应网络的承受力和恢复能力,识别结构性脆弱点和改进机会;开发”自适应响应系统”,为不同中断情景准备灵活的应对方案库,包括决策路径、资源需求和责任分工,确保危机时刻的快速有效响应。

现代供应链风险管理已从简单合规监督发展为战略韧性构建。成功的贸易中断管理需要整合四个关键维度:首先通过海关数据的模式分析和地缘政治评估建立全面的风险感知;然后深入挖掘供应结构和时间维度脆弱性,揭示隐藏的依赖关系和瓶颈;接着制定多元化战略和响应机制,平衡效率与韧性;最后建立实时监测和情景应对框架,实现持续的风险管理和快速响应。

同样重要的是培养系统韧性思维:不要仅关注直接供应商而忽视深层依赖;不要追求极端效率而牺牲必要冗余;不要满足于被动响应而缺乏前瞻预防;不要局限于单点替代而忽视网络结构。通过系统化的海关数据分析框架,企业能在复杂多变的全球环境中识别、评估和管理贸易中断风险,最终构建更具韧性的国际供应网络。

最终,成功的供应链风险管理不仅是风险防范,更是竞争优势——它需要企业从被动合规转向主动预见,从表面多元化转向结构优化,从危机应对转向持续管理。通过将海关数据的战略价值与系统韧性思维相结合,企业能在不确定的全球环境中建立真正的供应连续性,实现从脆弱供应链到韧性网络的战略升级,在日益复杂的国际贸易中赢得更高的业务稳定性和更强的竞争韧性。

相关文章推荐:最稳定的外贸软件:pintreel外贸拓客系统