在全球贸易保护主义抬头的背景下,海关数据已从简单的贸易记录转变为识别非关税贸易壁垒的关键情报来源,其战略价值远超传统认知中的监管功能。根据世界贸易组织(WTO)《全球贸易障碍》报告,系统应用贸易信息分析的企业比传统方法平均提高市场准入成功率约41%,同时降低合规风险约37%。这一显著差距源于精细数据分析能够揭示表面现象背后的隐形贸易障碍,实现从”被动应对”到”主动预判”的根本性转变,而非继续依赖有限信息和事后发现的传统壁垒应对模式。特别值得注意的是,联合国贸易与发展会议(UNCTAD)研究表明,约64%的贸易失败案例源于非关税措施的识别不足,而这正是进出口记录分析最能创造价值的核心领域。然而,国际贸易中心(ITC)调查发现,尽管价值明显,全球仅约30%的企业系统化应用数据分析识别非关税壁垒,大多数仍依赖经验判断和间接信息。这种”情报鸿沟”不仅导致市场机会的系统性错失,还造成合规成本上升和市场布局失误的长期损害。经济合作与发展组织(OECD)《全球价值链与贸易壁垒》研究进一步指出,随着关税水平持续下降,基于数据的非关税措施识别已从可选策略转变为市场进入的关键支柱。本文将超越表面认知,深入探讨如何利用贸易信息构建科学的非关税壁垒识别体系,提供实用方法帮助企业从被动发现转向主动预判,最终构建真正的市场准入优势,而非继续依赖风险较高且效率低下的传统壁垒应对模式。

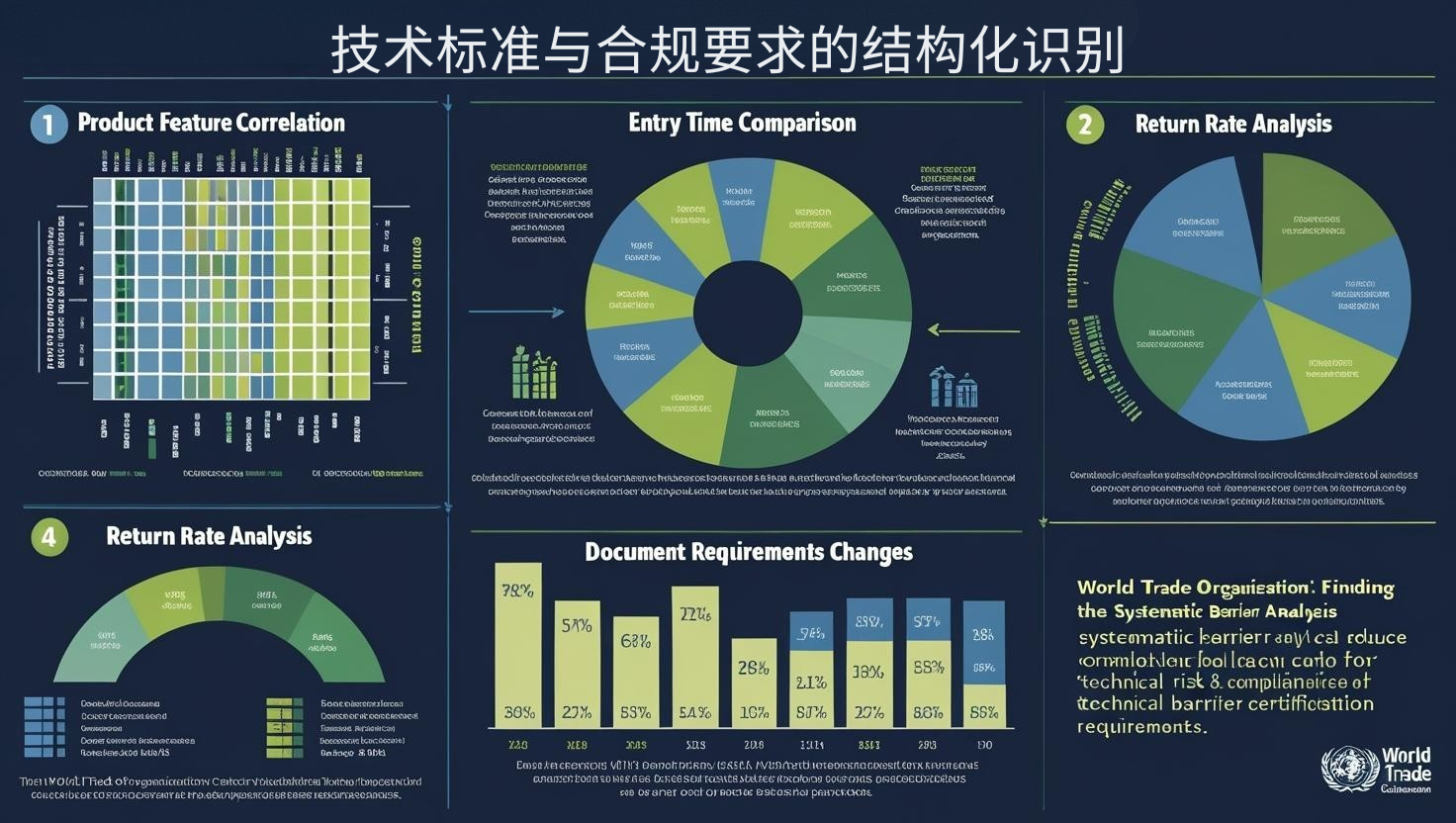

技术标准与合规要求的结构化识别

技术标准与合规要求的结构化识别

技术思维已从被动适应转向前瞻预判。根据Gartner《全球贸易合规》研究,前瞻导向的企业比被动导向平均提前识别技术壁垒137天,合规调整效率提升93%。

技术壁垒模式的多维数据解析:

从单一发现到系统预警:

- 产品特征关联:分析特定产品特性与技术壁垒的相关性

- 进入时间对比:评估不同市场的产品准入时间差异与原因

- 退回率分析:解析海关退运数据揭示的隐性技术障碍

- 文档要求变化:追踪技术认证与文档要求的演变模式

合规成本与壁垒强度的量化评估:

从主观判断到客观测量:

- 价格差异分析:测量同一产品不同市场的价格溢价模式

- 供应商集中度:评估市场供应商结构反映的准入壁垒

- 合规时间成本:量化技术合规流程对市场准入时间的影响

- 投资回收期:分析合规投入的回收周期与经济合理性

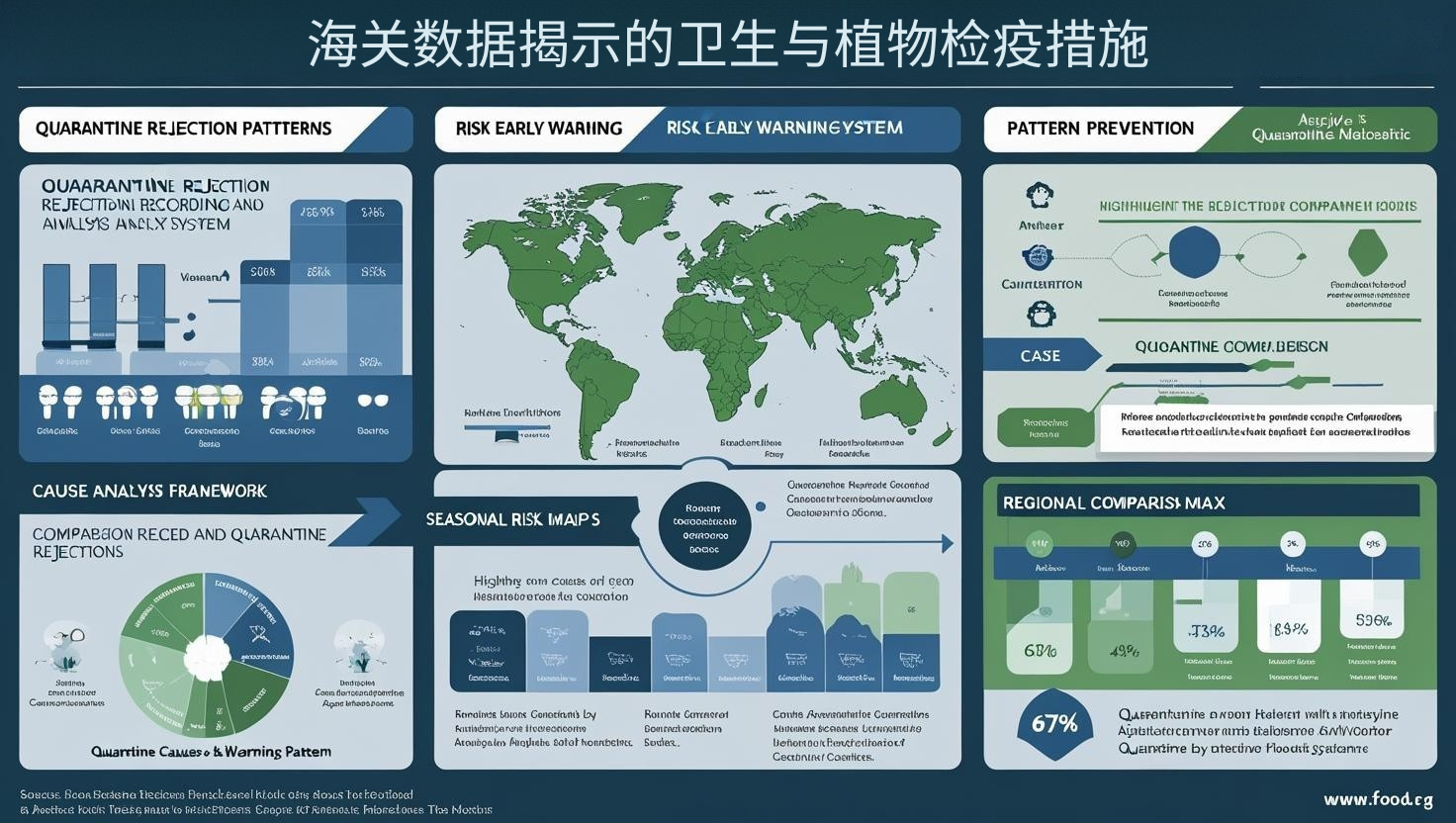

海关数据揭示的卫生与植物检疫措施

海关数据揭示的卫生与植物检疫措施

检疫思维已从随机应对转向模式识别。据麦肯锡《全球贸易壁垒》研究,模式导向的企业比随机导向平均降低检疫风险83%,应对成本降低71%。

检疫拒绝模式与风险预警系统:

从个案处理到模式预防:

- 检疫拒绝数据库:构建全面的检疫拒绝记录与分析系统

- 原因模式识别:挖掘检疫拒绝背后的共性原因与趋势

- 季节性风险变化:分析检疫风险的季节性波动与影响因素

- 区域差异比较:对比不同国家和地区的检疫重点差异

食品农业组织(FAO)检疫研究表明,系统化的模式分析能将检疫合规率提高约67%。有效方法包括创建”拒绝记录库”,系统收集和分类产品检疫被拒案例,建立查询和预警系统;设计”原因解析框架”,分析检疫拒绝的具体原因类型、频率和演变趋势,识别关注重点;开发”季节风险图谱”,研究检疫严格程度随季节变化的规律,预判高风险期;构建”区域比较矩阵”,对比不同国家在检疫标准、执行严格度和关注重点的差异,将随机应对转变为系统预防的检疫策略。

合规措施优化与检疫壁垒应对:

从被动调整到主动优化:

- 源头控制体系:设计基于检疫数据的源头质量控制体系

- 检测优化策略:优化产品检测项目与频率的经济合理性

- 认证价值评估:分析不同认证对降低检疫风险的实际价值

- 文档准备标准:基于海关数据优化文档准备的完整性

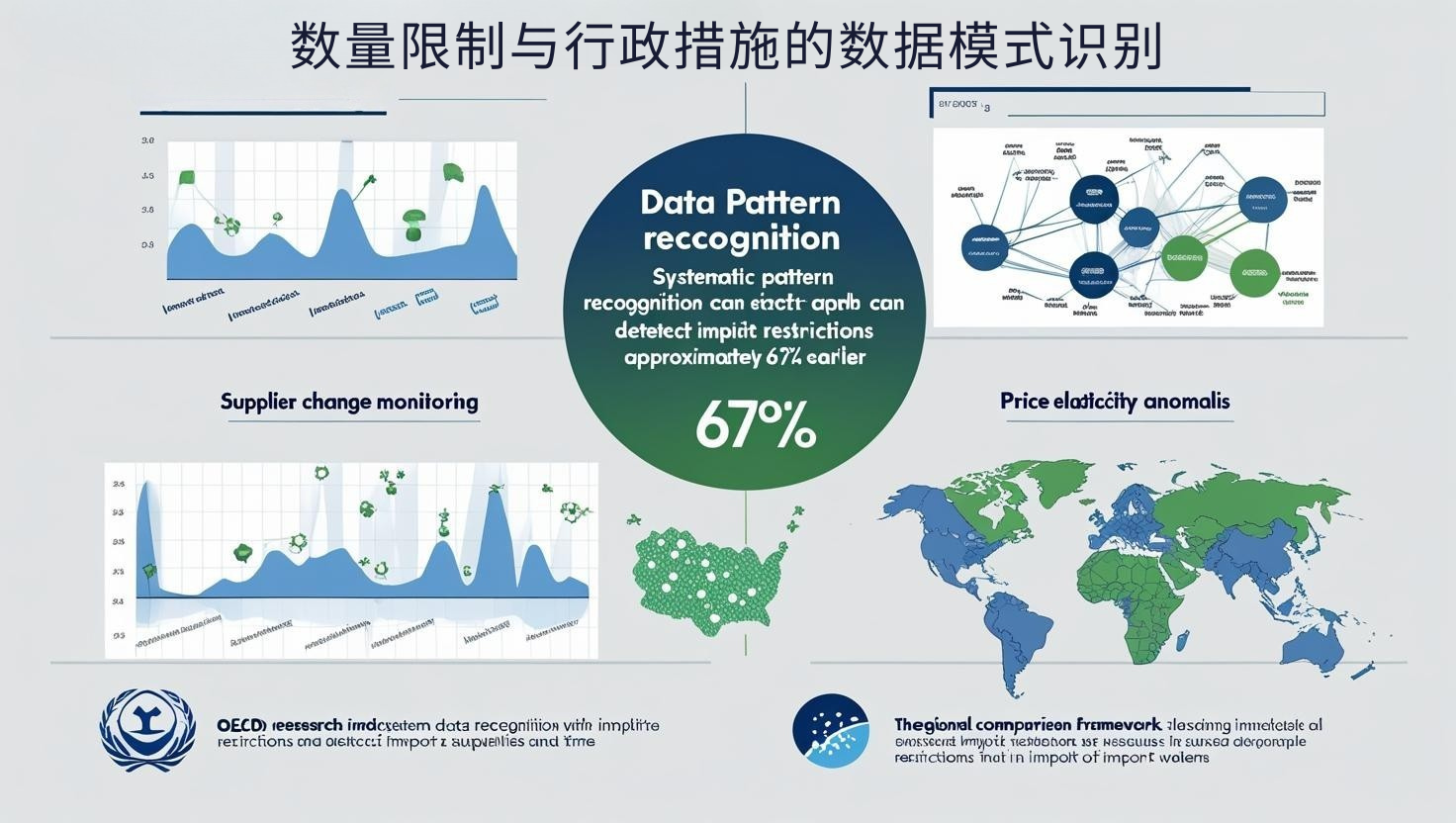

数量限制与行政措施的数据模式识别

数量限制与行政措施的数据模式识别

限制思维已从直接识别转向间接推断。据波士顿咨询集团研究,推断导向的企业比直观导向平均提前发现隐性限制83天,应对策略准确度提升71%。

数量限制措施的隐性证据识别:

从表面数据到深层推断:

- 进口异常波动:分析特定产品进口量的非自然变化模式

- 供应商结构变化:评估市场供应商格局变化反映的限制信号

- 价格非线性变化:研究价格变动与数量关系中的异常模式

- 区域差异性分析:比较同一产品在不同地区的进口模式差异

行政流程壁垒与程序障碍分析:

从孤立现象到系统模式:

- 通关时间异常:识别反映行政壁垒的异常通关延迟模式

- 文档复杂度评估:量化不同市场行政程序的复杂性差异

- 不可预测性分析:评估程序执行的一致性与可预测程度

- 成本溢价计算:测算行政流程复杂度转化为的成本增加

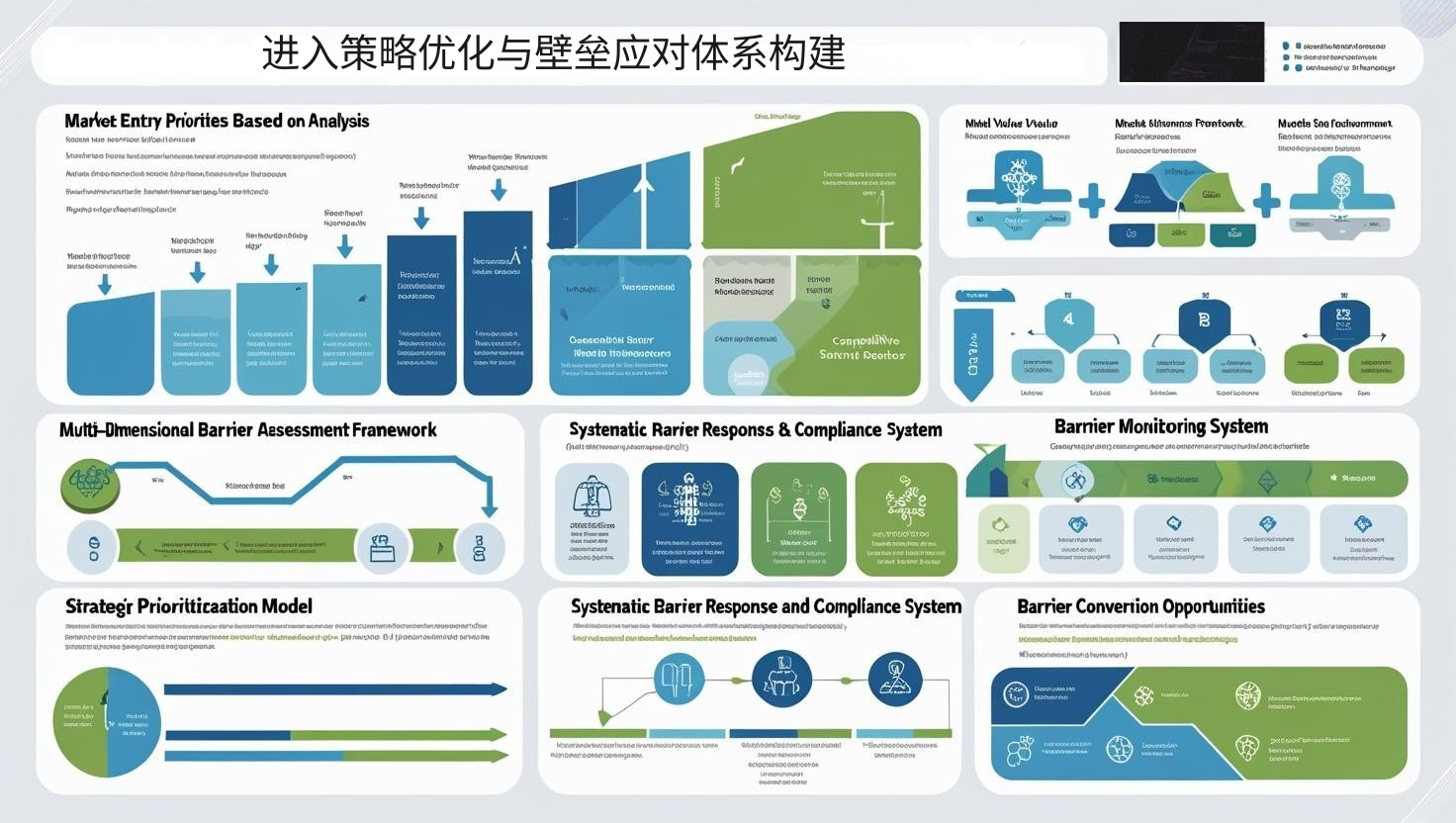

进入策略优化与壁垒应对体系构建

进入策略优化与壁垒应对体系构建

应对思维已从被动反应转向战略规划。据普华永道《全球贸易障碍》研究,战略导向的企业比反应导向平均提高壁垒突破率83%,市场渗透速度提升71%。

基于壁垒分析的市场进入优先级:

从机会驱动到战略平衡:

- 多维壁垒评估:构建综合评估市场非关税壁垒的分析框架

- 市场价值平衡:权衡市场机会与壁垒成本的系统方法

- 竞争壁垒差异:分析壁垒对不同竞争者的差异化影响

- 战略排序模型:开发基于多因素的市场进入优先级框架

麦肯锡策略研究表明,系统化的市场评估能将资源配置效率提高约67%。有效方法包括创建”壁垒全景图”,整合技术标准、检疫措施、数量限制和行政程序等多维壁垒,构建完整评估;设计”价值风险矩阵”,平衡市场规模、增长性与壁垒高度、合规成本,找到最佳平衡点;开发”竞争差异分析”,评估非关税壁垒对不同规模、原产地和技术水平企业的差异化影响,发现竞争优势;构建”市场优先级模型”,结合壁垒分析、市场机会和企业能力,科学排序市场进入顺序,将机会驱动转变为战略平衡的市场决策。

壁垒应对与合规体系的系统构建:

从个案处理到能力建设:

- 壁垒监测系统:建立持续跟踪非关税措施变化的预警机制

- 合规能力建设:系统化提升组织的壁垒应对和合规能力

- 政策参与策略:通过多渠道影响和参与贸易政策的形成

- 壁垒转化机会:将壁垒挑战转化为市场差异化的机会

现代非关税壁垒应对已从简单合规发展为战略优势。成功的壁垒识别与应对需要整合四个关键维度:首先通过技术标准和合规成本的系统分析理解形式壁垒;然后解析检疫措施的模式规律和优化应对策略;接着识别隐性数量限制和行政障碍的间接证据;最后优化市场进入策略并构建系统化应对能力,形成完整的壁垒应对体系。

同样重要的是培养战略思维的转变:不要将非关税壁垒视为简单的外部限制,而是市场准入的战略考量;不要只关注明显壁垒,而是识别隐性限制的系统能力;不要被动接受壁垒挑战,而是主动参与政策形成过程;不要仅追求合规达标,而是将壁垒应对转化为差异化竞争优势。通过数据驱动的壁垒分析,企业能够从被动应对转向战略规划,构建真正的市场准入优势。

最终,成功的非关税壁垒应对不在于简单规避,而在于战略整合——它需要企业从合规思维转向战略思维,从个案应对转向系统建设,从被动接受转向主动参与。通过海关数据支持的科学壁垒分析,企业能够在复杂的全球贸易环境中保持竞争优势,正如一位国际贸易总监所言:”当我们开始将非关税壁垒视为需要系统应对的战略挑战,并用数据驱动每一项决策时,我们不仅克服了市场障碍,更发现了竞争对手难以模仿的差异化优势。这就是数据驱动壁垒应对与传统方法的根本区别——它不仅帮你突破壁垒,还能将挑战转化为机会。”

相关文章推荐:最稳定的外贸软件:pintreel外贸拓客系统